2025年(令和7年)3月26日

愛知県弁護士会

会長 伊 藤 倫 文

第1 意見の趣旨

1 国は、消費者が全国どこにいても消費者問題専門家による消費生活相談を受けられる体制の維持・整備、消費者被害防止の施策の継続・強化が実施できるよう、財政基盤の弱い地方公共団体においても自主財源が相当程度の比率に達するまでの期間、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付期限を延長すべきであり、少なくとも、同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すべきである。

2 2026年度(令和8年度)移行を目指して進められている消費生活相談のデジタル化において、地方公共団体が負担するとされているシステム運営のための経費について、全額国が費用負担すべきであり、少なくとも、交付金等によって相当部分を国が措置すべきである。

3 消費生活相談情報の聴取及びPIO-NET登録事務、重大事故情報の国への通知事務、法令違反業者に対する行政処分事務、適格消費者団体の活動支援事務等、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務であって、国全体の消費者被害防止の意義を有する事務として円滑な運営を推進する必要があるものに対し、その経費の全部又は相当部分について、地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきである。

第2 意見の理由

1 消費者被害の現状、高齢者の被害の増大等

(1) 令和6年版消費者白書によれば、2023年(令和5年)の消費生活相談件数は90.9万件で前年の87.6万件より増加し、前々年の85.9万件に比べると約5万件増加している。年齢層別では65歳以上の高齢者が契約当事者全体の30.5%を占めている(令和6年版消費者白書(以下「白書」という。)19頁)。

直近10年間の消費生活相談の推移をみても、消費生活相談件数は85.9~102.6万件の間で、おおむね90万件前後であり、65歳以上の高齢者の消費生活相談は3割前後で推移している(白書19~20頁)。

(2) また、消費者被害の形態も多様化・高度化している。例えば、2023年のインターネット通販の「定期購入」に関する相談件数は9万8101件、SNSをきっかけとする消費者被害の相談件数は8万404件と、いずれも過去最多となり、被害者の年齢層をみても、60歳代及び70歳代以上の相談件数が大きく増加している(白書32頁、35頁)。

(3) 被害額で見ても、2023年(令和5年)の消費生活相談の契約購入金額は4,163億円、既支払額総額は1,762億円で前年より増加しており、65歳以上の高齢者は、契約購入金額総額では1,069億円と全体の25.7%を、既支払額総額では543億円と全体の30.8%を占めている(白書20頁)。

相談情報に表れない消費者被害の実態・規模を推計する消費者被害・トラブル額の推計において、2023年(令和5年)は、件数約2,067万件、被害額(既支払額(信用供与を含む)は過去最高の約8.8兆円(前年約6.5兆円)と報告されている(白書40~41頁)。 (4) 以上のとおり、消費生活相談件数は高止まりのまま被害が多様化・高度化していること、高齢者の被害が大きな割合を占めていることからも、身近な自治体において相談ができる体制の整備・充実が必要であることは明らかである。

2 地方消費者行政の現状と問題点

(1) 地方消費者行政の強化策の経緯

2009年(平成21年)の消費者庁・消費者委員会創設時、消費者行政推進基本計画において「霞が関に立派な新組織ができるだけでは何の意味もなく、地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるよう(中略)地方の消費者行政の抜本的な強化を図ることが必要である」ことが確認された。

この計画に基づき、地方公共団体(以下「自治体」という。)の消費者行政、特に消費生活センター等で行われている消費生活相談の充実強化に向けて、地方消費者行政活性化交付金(2009年度~2011年度)、地方消費者行政推進交付金(2012年度~2017年度、以下「推進交付金」という。)と、国の財政支援策が継続されてきた。推進交付金については、2017年度(平成29年度)に自治体ごとに交付金の活用期限(原則として事業開始から7年間、小規模自治体は9年間等)が定められた。この交付期限は、消費者行政予算における自主財源を増加させるための呼び水として設けられたものである。

2018年度(平成30年度)からは、現行の地方消費者行政強化交付金(以下「強化交付金」という。)として、国が取り組むべき重要政策の推進のため、国が定めるメニュー(事業等)に積極的に取り組む自治体を支援するという建付けで実施されている。強化交付金は、原則2分の1補助となっているが、地方消費者行政推進事業に対しては、推進交付金について定められた活用期限までの間10割が補助されている。

(2) 地方消費者行政予算について

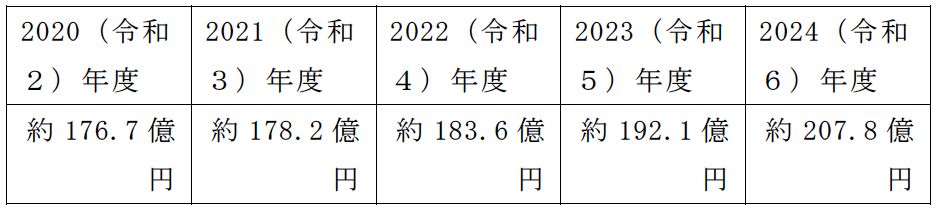

地方消費者行政の予算額の推移は次のとおりである(消費者庁「令和6年度地方消費者行政の現況調査」(以下「令和6年度現況調査」という。調査時点は2024年(令和6年)4月1日)。

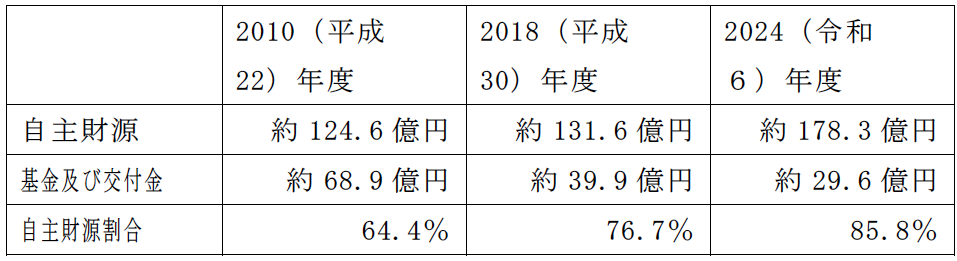

消費者行政予算に占める自主財源額を比較してみたものが、次のとおりである。2024年度(令和6年度)の消費者行政予算(207.8億円)に占める割合は、基金及び交付金約29.6億円(14.2%)、自主財源約178.3億円(85.8%)である(同上)。

地方消費者行政推進事業に対する交付金について交付期限を設け、強化交付金(2分の1補助)等の政策を打ち出した2018年度(平成30年度)以降、地方自治体の自主財源が少しずつではあるが増加している。しかし、自主財源への移行はまだ不十分であり、特に小規模自治体の多くは交付金に依存しているものが多い。

加えて、現状では、消費者行政の自主財源がゼロの小規模自治体もまだ一定程度存在している。2024年度(令和6年度)において、消費者行政本課及び消費生活センター以外の部署も含めた自治体全体の消費者行政予算(広義の消費者行政予算)の中で自主財源のない市区町村が221(市町村数における12.8%、2万人未満の市区町村では205)あるとされている(令和5年度現況調査52頁)。このように、自主財源が十分(あるいは全く)確保できない自治体が、未だ多く存在している。

愛知県においては、消費者行政予算が約6.6億円(県・市町村等の合計)であるのに対し、交付金約1.7億円(25.8%)、自主財源4.9億円(74.2%)であり(同上)、消費者行政予算に占める自主財源額の割合は、全国合計よりも低い水準となっている。

(3) 相談員不足の問題

さらに、近年特に問題となっているのが、相談員の高齢化(2024年度、60歳以上50.6%、50歳以上85.7% 。令和6年度現況調査24頁)と、新規・若手の相談員の成り手が少ないことによる、担い手不足の深刻化である。各地から、新規人員を募集しても応募がない(特に郡部や町村において顕著)という切実な声があがっている。

愛知県消費生活総合センターには、2024年4月時点で22名の消費生活相談員(会計年度任用職員)が在籍しているが、このうち70歳以上が0名(0%)、60歳以上が10名(45.5%)、50歳以上が18名(81.8%)であるのに対し、県内の市町村には、168名が在籍しているが、このうち70歳以上が24名(14.3%)であり、60歳以上でみると97名(57.7%)、50歳以上でみると145名(86.3%)であって(あいち消費者安心プラン2029ー第四次愛知県消費者行政推進計画ー*)、市町村における高齢化率は全国平均を上回っている。

成り手不足の原因として、会計年度任用職員制度が導入されたことにより再任用がされないケースも出てきていること、同制度では専門性が高い業種に見合う処遇になっていないなどの問題があること、専門職としての処遇改善や安定雇用が確保されておらず、結婚・出産退職後の再就職が進んでいないことなどが指摘されている。

3 地方消費者行政推進事業に対する交付金の交付期限到来による影響と国の財政支援継続の必要性(意見の趣旨1について)

(1) 小規模自治体の消費者行政の後退・縮小のおそれ

推進交付金と現行の強化交付金のうち地方消費者行政推進事業に対する交付金(以下「推進事業に対する交付金」という。)は、補助率が10割で、消費生活相談員の人件費にも充てることができるだけでなく、様々な消費者行政事業に活用できるものであり、それが、長い間消費者庁創設後に新設・増設された相談体制を下支えしてきた。しかし、全国的にその活用期限が迫っており(令和9年度で全て終了)、全国で消費生活相談員による相談体制を維持していくことができるのかが大きな課題となると指摘されている(日本消費経済新聞2023年12月5日号)。

現在、市区町村における消費生活に関する相談窓口(消費生活センターを含む。)の設置率は100%(1721自治体)となっているが、相談員を置いていない自治体数は2023年度(令和5年度)で701あり(前記日本消費経済新聞)、2024年度(令和6年度)における消費生活相談員の配置率を見ると、人口1万人未満16.4%、人口1万人以上2万人未満41.2%、2万人以上3万人未満76.7%であることからすると(令和6年度現況調査30頁)、小規模自治体においては行政職員によって維持されている相談窓口も多いと考えられる。そのような自治体においても、推進事業に対する交付金は、啓発や消費者教育等に広く利用されてきた(消費者庁「地方消費者行政強化交付金、推進交付金(復興特会)に係る事業実績報告について」)。

前述のとおり、令和6年度において消費者行政の自主財源がゼロの小規模自治体(市区町村)が221、人口2万人未満の自治体では205ある。2024(令和6)年度、2025(令和7)年度に推進事業に対する交付金の交付期限を迎えるのは、交付期限が長く設定されていた小規模自治体が多いのではないかと推測される。そのような自治体において、自主財源への移行がスムーズに行われるとは思われず、交付金の終了によって、相談窓口の維持が困難になり、そうでないとしても、小規模自治体が交付金で実施してきた啓発・消費者教育等の実施が困難となることが予想される。

現に、愛知県内の消費生活相談窓口では、推進事業に対する交付金は、消費生活相談員の人件費に活用されるだけでなく、消費生活相談員や行政職員に実務能力や知識を修得させるための研修の開催経費、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の開催経費、消費者教育コーディネーターや消費者教育指導員の人件費、一般向けの啓発講座やイベント等の開催経費、各種啓発物品の作成費用に活用されてきたという実績があり、これらの費用が賄われなくなった場合、消費生活相談体制の縮小を余儀なくされるだけでなく、研修の機会の減少による相談業務の質の後退、一般市民に向けた消費者教育の機会の減少による消費者被害の増加が懸念されるとの声が挙がっている。

(2) 自治体からの要望

全国消費者団体連絡会の2023年度都道府県の消費者行政調査報告書 (以下「消団連の消費者行政調査報告書」という。47都道府県に対し調査し、要望について42県からの回答を得た。)においても、財政に関する要望として、42県からの回答中半数以上の県から継続的・安定的・長期的な財政支援を求める意見が出されているとされている(消団連の消費者行政調査報告書53頁)。

(3) 消費生活相談のデジタル化と交付金の期限到来の影響

① 消費生活相談のデジタル化

消費者庁は、現在、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)を刷新し、消費者向けウェブサイトや相談支援システム、相談分析、情報提供システム等のシステム基盤の整備を行うというデジタル化計画を進めており、強化交付金(令和5年度補正予算15億円、令和6年度予算16.5億円)を通じて、新システムへの移行を支援するとしている。この新システムの目的を達成するためには、自治体における相談業務が安定的に実施され、相談内容のPIO-NETへの入力業務が適時・適切に行われることが必要であり、それを行い得るような自治体の人的・物的体制の確保が必須である。地方の体制整備なくして、国のデジタル化構想の目的を達成することはできない。

しかし、自治体からは、国の示す構想には端末配備を除いて具体的内容において不明な点が多く準備ができないこと、自治体にとって大きな経費負担となることに対する不安、デジタル化における担い手確保が難しい現状等を理由に、円滑な移行ができるのか危ぶむ声が上がっている。

愛知県内の消費生活相談窓口でも、相談員の高齢化によりデジタル化に支障が生ずるのではないか、デジタル化に対応できない高齢の相談員が離職するのではないかとの懸念があることに加え、これらの実態は自治体の規模や財政状況によっても左右されるため、自治体間で対応に差が生じ、情報共有が妨げられる可能性も指摘されている。

② 「担い手不足」と交付金の期限到来が重なることによる影響

消費生活相談のデジタル化において特に深刻な問題とされているのが、「担い手不足」である。消団連の消費者行政調査報告書によれば、相談員が高齢化している、定着率が芳しくなく、次世代を担う中堅相談員がおらず役割にあった指定消費生活相談員の職務を担う人材等の確保が難しいとの意見が出され(消団連の消費者行政調査報告書43頁)、人材の確保のためには相談員の待遇改善が必要であるとして、国に対しそのための財政支援を求める意見が多く出されている。

デジタル化は2026年度(令和8年度)が実施目標、PIO-NET刷新については2026年10月完全移行の予定とされているところ、新システム移行への対応が求められるここ1~2年において、人件費にも使える推進事業に対する交付金が交付期限を迎えることも自治体の対策対応を難しくする要因となっているものと考えられる。

相談体制整備の今後の課題は「質」の向上であり、消費生活相談のデジタル化も、そのための方策の一つである。しかるに、デジタル化という大きな変革の負担が求められる時期に交付金の期限到来が重なることにより、このままでは、肝心の相談窓口が維持できない自治体が生じるという事態になりかねない。現に、愛知県内の消費生活相談窓口では、交付金の活用期間の終了に伴い、1日当たりの消費生活相談員の数、消費生活相談に関する受付時間が減少した際は、消費生活センターの設置要件(週4日開設)を満たす市町村の数が減少するなど、消費者行政が縮小してしまう恐れがあるとの声が上がっている。

(4) 消費者被害の救済への支障

当会の消費者委員会は、愛知県内の消費生活相談員と関わりが深く、月に1回の頻度で定期的な勉強会を行い、相談業務に役立つ知識の習得や情報の共有を行っている。

消費生活相談窓口は、弁護士の相談現場よりも圧倒的に扱う件数が多く、また、被害額が低額である等の理由から費用のかかる弁護士相談に至らないケースもたくさん取り扱っている。そのため、勉強会では、消費生活相談員からのタイムリーな情報や知識量に、弁護士も学ぶところが大きい。

弁護士が、多様化する投資詐欺の被害に対応したり、消費者関連法の改正や運用の改善に声を上げていくには、消費生活相談員と連携をはかり、相談現場の実態を知ることが不可欠である。

また、消費生活相談窓口では解決できないケースを弁護士が引き継いで対応する場合にも、消費生活相談窓口での初動対応(期限内にクーリング・オフ通知を発送しているか等)が、救済を受けられるかどうかという結果を大きく左右することも珍しくない。

消費生活相談体制の規模や質を確保できなければ、当然ながら、消費者被害の救済そのものに大きな支障を来すことになる。

(5) 国の財政支援継続の必要性

前述のとおり、推進事業に対する交付金の交付期限は、消費者行政予算における自主財源を増加させるための呼び水として設けられたものであるが、現時点での自主財源比率はまだまだ低い状況にある。このような現状において、人件費にも使えた推進事業に対する交付金の終了及び消費生活相談のデジタル化という大改革の影響・負担によって消費者行政の後退を招く可能性があること、特に、財政基盤の弱い小規模自治体の消費者行政が縮小してしまうおそれがあることは明らかである。

よって、地方自治体の自主財源が相当程度の比率に達するまでの期間、推進事業に対する交付金の交付期限を延長すべきであり、少なくとも、同交付金と同様消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すべきである。

4 消費生活相談のデジタル化における国の費用負担の必要性(意見の趣旨2について)

(1) 費用負担による消費者行政に対する影響

消団連の消費者行政調査報告書において、多くの費用負担が見込まれることについて、自治体から不安が示され、「DX化に係る経費補助(端末、回線の整備等)」、「地方自治体の負担増につながることのないよう、十分な財政支援」、「安定的に相談事業を実施していくためには、新システムの利用に係る通信費や保守費等の経常的経費についても国が財政支援を行うことが必要」等の要望が出されており、「県内の多くの自治体は財源の確保が課題となっているが、相談業務をデジタル化するとなると、多くの費用負担が見込まれる。それにより小規模自治体の相談窓口が縮小する恐れがある」とも指摘されている(消団連の消費者行政調査報告書53~54頁)。

(2) 国の費用負担の必要性

消費生活相談のデジタル化は、相談業務の効率化・高度化や消費生活相談員の負担軽減を図るなどにより、相談体制を維持・充実させるための取組みである。地方が消費生活相談を受けることによってPIO-NETに登録される情報は、相談現場における助言・あっせんのための情報としての役割以外に、法執行の端緒や立法政策の根拠ともなるものであり、できるだけ広く・多くの自治体がPIO-NETに接続することが、国にとっても望ましいはずである。

新システム構築の際の経費負担により相談体制が維持できなくなったり、PIO-NET入力事務が円滑に行えなくなることがないよう、全額国が費用負担すべきであり、少なくとも、交付金等によって相当部分を国が措置すべきである。

5 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担(意見の趣旨3項について)

意見の趣旨第1項は自主財源比率が増えるまでの間の推進事業に対する交付金の継続、同第2項はデジタル化移行費用の国による負担など、当面の財政支援に関するものであるが、同第3項は、消費生活相談情報の登録と維持管理のための費用を含め、国の事務の性質を有する消費者行政費用について、国に恒久的財政負担を求めるものである。

消費生活相談情報の登録・維持管理事務についていえば、PIO-NETに登録される情報は、国の消費者行政の情報源(法執行の端緒や立法政策の根拠)として活用されるものであり、PIO-NETがその目的・役割を十分に果たすためには、全国各地の消費者相談情報の収集が適時・適切・安定的に行われることが必要である。PIO-NETに精度の高い情報が入力蓄積されているのは、自治体が、相談窓口を設置・広報し、専門性の高い消費生活相談員を雇用して聞き取りや整理分析を行っているからであり、それは、自治体によって多大なコストが掛けられた貴重な情報というべきである。

PIO-NETシステムの目的・役割を十分に果たせるようにするためにも、貴重な情報を蓄積するために地方が負担しているコストの分担という意味でも、地方自治体の情報登録業務(これにかかる人件費や維持管理費用)について、国の恒常的な費用負担が行われるべきである。

日本弁護士連合会は、これまで、消費生活相談情報の聴取及びPIO-NET登録事務、重大事故情報の国への通知事務、法令違反業者に対する行政処分事務、適格消費者団体の活動支援事務等、国の事務の性質を有する消費者行政費用の相当部分について、地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきであるとの意見を表明してきた(2017年5月1日付け「地方消費者行政の一層の強化を求める意見書」、2012年6月14日付け「地方消費者行政の持続的強化を求める意見書」)。

本意見書においても、消費生活相談情報のPIO-NET登録事務・維持管理事務を含め、国の事務の性質を有する消費者行政に係る経費の全部又は相当部分について、地方財政法第10条を改正し、国による恒久的な財政負担を検討するよう重ねて求めるものである。

以 上

* 執行した意見書の引用資料に誤りがあったので修正