サマリーは、こちら

2025年(令和7年)2月18日

愛知県弁護士会

会長 伊 藤 倫 文

意 見 の 趣 旨

当会は、愛知県及び愛知県内の市町村に対し、以下の内容を含む、人種等を理由とする差別を撤廃するための条例の制定を求める。

第1 下記1の行為であって、かつ、下記2の類型に該当するものを「人種等を理由とする差別的行為」と定義した上で禁止すること

記

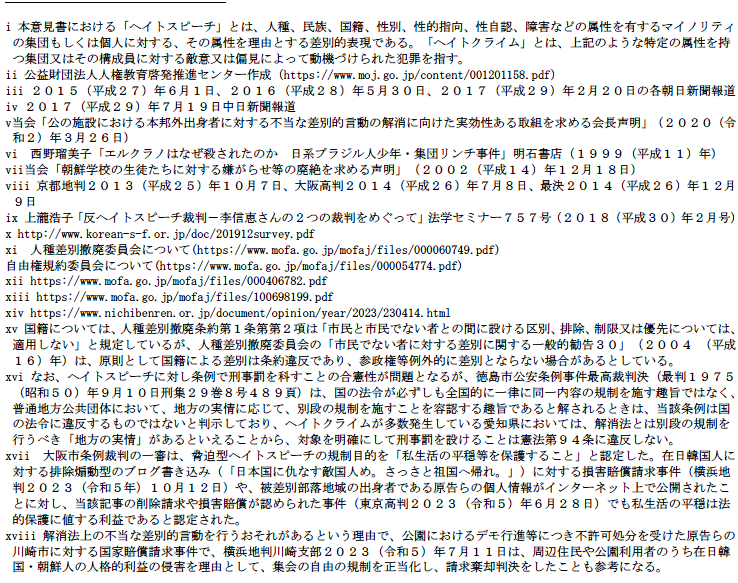

1 人種等を理由とする差別

「人種、皮膚の色、民族的若しくは種族的出身、世系又は国籍に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」

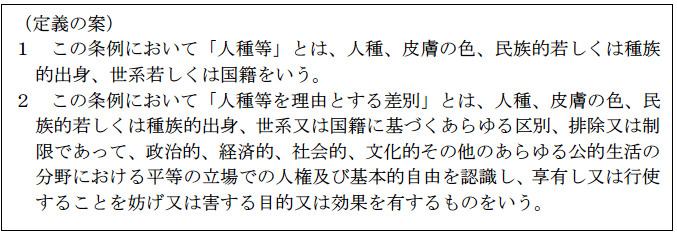

2 人種等を理由とする差別的行為の具体的類型

(1)特定の者に対する差別的取扱い

(2)特定の者に対する侮蔑等の差別的言動

(3)不特定の者に対する差別的言動(攻撃型)

人種等に関する共通の属性を有する不特定の者に関し、社会から排除し、権利若しくは自由を制限し、又は憎悪若しくは差別の意識若しくは暴力をあおり若しくは誘発することを目的とする、公然と行われる差別的言動であって、次に掲げるもの

イ 著しい侮蔑若しくは誹謗中傷その他人種等を理由とする共通の属性を有する個人又は集団を貶め、又は価値の低いものとして扱うもの

ロ 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの

ハ その居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの

(4)不特定の者に対する差別的言動(情報摘示型)

差別の意識をあおり又は誘発することを目的とする差別的言動であって、次に掲げる情報を頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示するもの(摘示した事実の有無にかかわらない)

イ 人種等に関する共通の属性を有することを理由として、人を抽出し、一覧にした情報

ロ 人種等に関する共通の属性を有するものが、当該属性を有することを容易に識別することを可能とする特定の地名、人の氏、姓その他の情報

第2 「人種等を理由とする差別的行為」に対し、首長による勧告、禁止命令をできるようにすること

第3 首長の禁止命令に違反して、「当該地方公共団体の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布する」態様で行われる第1の2の(2)及び(3)の言動については、刑事罰を設けること

第4 勧告、禁止命令が出された場合及び命令違反の行為が行われた場合には、当該差別的行為の概要を公表し、首長の禁止命令を受け、あるいは禁止命令に違反した者については、氏名または名称を公表できるようにすること

第5 インターネット上の第1の2(2)ないし(4)の言動について拡散防止措置を講じること

第6 第1の2(2)ないし(4)の言動が公然と行われるおそれが、客観的事実に照らして、具体的に明らかな場合には、公の施設の利用制限ができるものとすること

第7 人種差別撤廃の専門家からなる審議会を設置し、人種等を理由とする差別的行為の認定、勧告、禁止命令、刑事告発、公表、公の施設の利用制限については、首長が、その事前審査を受ける仕組みを設けること

意 見 の 理 由

2016(平成28)年5月に成立した本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下「解消法」という。)では、地方公共団体に対し、不当な差別的言動の解消に向けて地域の実情に応じた施策を講じる努力義務が規定され、2022(令和4)年3月、愛知県は解消法上の不当な差別的言動に対する対策を含む「愛知県人権尊重の社会づくり条例」を制定した。

もっとも、愛知県内のヘイトスピーチ等の被害実態を踏まえると、さらに実効的な条例が必要であり、愛知県内にはヘイトスピーチ等に対する対策条例を持たない地方公共団体もあることから、当会は、本意見書において、愛知県及び愛知県内の地方公共団体に対し、人種差別の撤廃に向けた取組が一層促進されるように、人種差別撤廃条例を制定すること及びその内容について提案する。

第1 地域における人種差別撤廃条例の必要性

1 愛知県下におけるヘイトスピーチ、ヘイトクライム の現状

(1) 法務省ヘイトスピーチに関する実態調査報告書~全国3位のデモ等発生件数

2016(平成28)年3月の「ヘイトスピーチに関する実態調査報告書 」(法務省委託調査研究事業)では、愛知県で、ヘイトスピーチを伴うデモ等を行っていると報道等で指摘されている団体が、2012(平成24)年4月から2015(平成27)年9月の3年6か月間に実施したデモ等の発生件数は100件に上り、東京都、大阪府に次いで全国3位であった。

(2) 報道等から確認できるヘイトスピーチ

2015(平成27)年、2016(平成28)年、2017(平成29)年に名古屋市内で行われたデモで「朝鮮人をたたき出せ」「朝鮮学校を日本海にたたき込め」「不逞鮮人を叩き出せ」というヘイトスピーチが行われたことが報じられている 。

2017(平成29)年6月には愛知県内の大学に在学する者が「朝鮮人を皆殺しにしろ」とTwitter(当時)に投稿した 。

2019(令和元)年6月には、愛知県在住の在日韓国人の男性が「ゴミはゴミ箱に! 朝鮮人は朝鮮半島に」とブログのコメント欄に書き込まれて損害賠償請求訴訟を起こし、2020(令和2)年8月6日に名古屋地方裁判所は損害賠償を命じる判決をした。

2019(令和元)年10月には、愛知県の公の施設(ウィルあいち)において開催された反移民などを掲げる政治団体主催の催しで「犯罪はいつも朝鮮人」「リンチは鮮人の伝統行事」と書かれたカルタが展示された。

(3) 愛知県のインターネットモニタリング事業分析結果

愛知県は、2021(令和3)年度から県内の部落差別、外国人、障害者等に関連した差別的な書き込みについてモニタリング事業を実施している。愛知県の当該事業の分析結果によれば、2021(令和3)年8月23日から2022(令和4)年3月31日までに、195件の部落差別投稿、269件の在留外国人に対する差別投稿があり、2022(令和4)年度は、83件の部落差別投稿、381件の在留外国人に対する差別投稿が、2023(令和5)年度は、99件の部落差別投稿、339件の在留外国人に対する差別投稿が報告されている。

(4) ヘイトクライム

1997(平成9)年10月6日小牧市内で、複数名の少年を加害者とする日系ブラジル人の少年に対する傷害致死事件が発生した。当該事件の判決では「外国語で答えられたため馬鹿にされたものと思い込み、憤激して」暴行に及んだことが認定されており、ヘイトクライムに該当する。

2002(平成14)年には愛知県下の朝鮮学校の生徒が、下校時に通行人から聞くに耐えない暴言を受ける、屈辱的な言葉を叫ばれ近づかれる、学校から駅まで後をつけられる等の被害に遭っている。

2017(平成29)年5月23日には、名古屋市内の在日韓国・朝鮮人系の信用組合の店舗において、男性が火のついた布と灯油が入った容器をカウンター内に投げ込む事件が発生し、同年8月16日に名古屋地方裁判所は「従軍慰安婦問題への韓国の対応をよく思っていなかったという動機」を認定し、威力業務妨害罪等で懲役2年執行猶予4年の有罪判決を宣告した(2017(平成29)年8月16日朝日新聞)。

2021(令和3)年7月24日には、男性が名古屋市内の在日本大韓民国民団愛知県本部及び韓国学校の雨樋等に火を放ち、建物壁面等を焼損させる事件が発生した。当該男性は、同年8月30日には、京都府宇治市の在日韓国・朝鮮人の集住地域であるウトロ地区の家屋に放火して家屋6棟を全焼させた。京都地方裁判所は、被告人に非現住建造物等放火罪等で懲役4年の実刑判決を言い渡し、「主として、在日韓国朝鮮人という特定の出自を持つ人々に対する偏見や嫌悪感等に基づく」ものと犯行動機を認定した。

以上のように、愛知県内においては深刻なヘイトクライムが複数発生している。

2 ヘイトスピーチの害悪

(1) 精神的身体的被害

ヘイトスピーチは、歴史的・日常的に様々な差別を受け、民族的・人格的尊厳を傷つけられ苦しめられている人々に対するものであるため、その心身に極めて深刻な害悪をもたらす。

在日特権を許さない市民の会による京都朝鮮第一初級学校襲撃事件 では、事件当時学校にいた子ども達の多くは恐怖のあまり泣き出し、事件後も、夜尿、夜泣き、大きな音に怯える、一人で外出ができなくなるなどの深刻な被害を被った。

特定人に対しインターネット上のヘイトスピーチが執拗に繰り返された事件では、過去の差別体験のフラッシュバック、希死念慮、自傷行為、過食・嘔吐、円形性脱毛症、不眠、突発性難聴などの身体症状を来したことが報告されている 。

朝鮮奨学会の「韓国人・朝鮮人生徒学生の嫌がらせ体験に関する意識調査」報告書 でも、ヘイトスピーチによって、韓国人・朝鮮人である自分を嫌だと思った、日本で生活することに不安や恐怖を感じている等の報告がある。

このように、ヘイトスピーチは被害者の人生を大きく歪ませる害悪をもたらす。

(2) 沈黙効果

ヘイトスピーチの被害者は、自己喪失感、無力感により言葉を失い、さらなる攻撃の標的となることを避けるために、被害を訴え反論することが極めて困難な状況となる。このようにヘイトスピーチには被害者に沈黙を強いるものである。

(3) ヘイトクライム発生等の事態の深刻化

加えて、ヘイトスピーチは、標的とされた集団に対する社会的排除や、ヘイトクライムやジェノサイドといった暴力犯罪を誘発する効果を持つ。

まずは、端緒としての悪意なき先入観が社会に浸透していることが土壌となって、偏見に基づくヘイトスピーチが行われるようになり、 その数が増えるなかで制度的・社会的差別に発展し、そして遂には暴力行為が発生し、当初は散発的なものが徐々に社会全体に蔓延するところまで発展していくおそれがある。このようにして、先入観による行為→偏見による行為→(制度的)差別行為→暴力行為→ ジェノサイドというヘイト暴力のピラミッドが形成されることが指摘されている。

3 外国人集住地域であり、多文化共生を政策目標に掲げている地域であること

2023(令和5)年6月末現在の愛知県内の外国人住民数は29万7248人で、県内総人口割合の3.97%を占める。

2020(令和2)年の国勢調査によれば、都道府県別の外国人人口でも、人口に占める外国人の割合でも、東京都に次いで2位であった。実に日本の外国人の9.4%が愛知県在住であることからも、愛知県下地方公共団体の施策が、その人権保障において重要な位置を占めることがわかる。

愛知県の策定する「多文化共生推進プラン2022」では、「世界的な移民排斥の動きがある中で、国内においては、2016年6月に『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ対策法)』が制定されるなど、国籍や民族などのちがいにかかわらず、『すべての県民が互いの文化的背景や考え方などを理解し、ともに安心して暮らせる地域づくり』といった、多文化共生の社会づくりが改めて求められています。」と明記されている。

また、多文化共生推進の意義として、「外国人県民の人権保障の推進、多文化共生の地域づくりの推進は、『国際人権規約』、『人種差別撤廃条約』、『日本国憲法』などで保障された外国人の人権尊重の趣旨に合致」すること、「国籍や民族などのちがいにかかわらず、すべての県民の人権が平等に尊重され擁護されることこそ、平和で幸福な社会をつくる礎とな」ることが掲げられている。

4 法令上の義務と国内における法状況の進展

(1) 憲法

憲法第14条第1項は、人種等による差別を禁止している。また、人種等を理由とする差別は、憲法第13条により保障される個人の人格権を侵害する。

憲法は原則として公権力と私人との関係を規制するものであるが、憲法第14条第1項及び第13条が民法などの解釈を通じて私人間の関係にも間接的に適用されることは争いがなく、私人間でも人種による差別は違法となる。

(2) 国際人権条約

人種差別撤廃条約第2条第1項は地方政府を含む締約国に対し、「いかなる個人、集団又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持」せず(第2条第1項b)、「禁止し、終了させる」義務を負わせている(同項d)。

さらに、同条約第4条本文は、ヘイトスピーチについて、その根絶を目的とする「迅速かつ積極的な措置」をとることを義務づけている。

日本政府は、第4条(a)及び(b)の適用にあたり、「日本国憲法の下における集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において、これらの規定に基づく義務を履行する」という留保をしているが、その留保は第4条の本文にはかかっておらず、あくまで憲法と抵触しない限度において同条の義務を履行するという内容であるから、憲法と抵触しない範囲で人種差別を規制する法令を制定することに何ら問題はない。

「締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」と定める憲法第98条第2項の解釈として、条約は国内法の中で法律や条例より上位の効力をもっているから、地方公共団体も、条約に定められた義務を実施するため、条例を整備したり、既存の条例が条約上の義務と合致するよう解釈する必要がある。

(3) 解消法の制定

2016(平成28)年6月3日に施行された解消法は、前文で「差別的言動」が被害者に「多大な苦痛」を与え、「地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」という深刻な被害を認め、「差別的言動は許されないことを宣言」し、第1条で「解消が喫緊の課題である」とし、国等が差別解消に向けた取組みを推進することを目的として掲げている。

また、地方公共団体の義務として、いずれも国との適切な役割分担を踏まえ、同法第4条第2項において、「不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し」「地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める」こと、同法第5条第2項において、「地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努める」ことを定めている。

(4) 国連人種差別撤廃委員会等からの勧告

ヘイトスピーチの蔓延する日本の状況に対し、国連人種差別撤廃委員会、国連自由権規約委員会からは、2014(平成26)年に相次いで懸念と勧告が示された 。解消法施行後も、2018(平成30)年、人種差別撤廃委員会は日本政府に対し、民族的マイノリティへの十分な救済措置が確保されるよう、解消法の改正を求める勧告を行った 。国連自由権規約委員会も、2022(令和4)年、日本政府に対し、解消法の適用範囲を広げる改正や、ヘイトスピーチを犯罪化する刑法改正の検討などを求める勧告を行った 。

(5) 各地方公共団体における取組の状況

ア 条例制定

大阪市は、2016(平成28)年1月に、条例に定めるヘイトスピーチを行った者の氏名・名称の公表を可能とする「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下、「大阪市条例」という。)を制定した。

香川県観音寺市は、2017(平成29)年6月、「観音寺市公園条例」を改正し、人種、国籍その他の出自を理由とする不当な差別的取扱いを誘発・助長するおそれのある行為を禁止し、過料の制裁も定めた。

東京都は、2018(平成30)年10月、解消法上の差別的言動の防止のため、差別的言動の概要の公表等を定めた「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」(以下、「東京都条例」という。)を制定した。

川崎市は、2019(令和1)年12月、解消法上の差別的言動をさらに絞り込んで禁止し、市長による勧告、命令、氏名等の公表といった措置を定め、上記命令に違反した者に対して罰金刑を課すことを定めた「差別のない人権尊重のまちづくり条例 」(以下、「川崎市条例」という。)を制定した。

愛知県でも、2022(令和4)年4月、解消法上の差別的言動の防止のため公の施設の利用制限の基準を定めることや、一定の差別的言動の概要の公表を定めた「愛知県人権尊重の社会づくり条例」(以下、「愛知県条例」という。)が制定された。

沖縄県は、2023(令和5)年3月、一定の差別的言動について、行為者の氏名公表措置を定めた「沖縄県差別のない社会づくり条例」(以下、「沖縄県条例」という。)を制定した。

渋谷区は、2024(令和6)年4月、人種等による差別を禁止し、相談や苦情申立てがあった件について区長の指導に従わず、条例の目的及び趣旨に著しく反する行為を引き続き行っている者に対しては是正勧告を、これに従わない者に対しては氏名公表を可能とする「渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例」を制定した。

この他にも、世田谷区、国立市、神戸市、大阪府、三重県等で関連する条例が制定されている。

イ 公の施設におけるヘイトスピーチ対策

川崎市、京都府、京都市、新宿区は、公の施設における差別的言動の防止のための利用許可に関するガイドラインを策定している。愛知県も、解消法成立後、不当な差別的言動が行われるおそれがある場合には公の施設の利用を許可しない旨を審査基準に追加し、愛知県条例でも、公の施設に関する指針を定めることが明記された。東京都条例にも同様の規定がある。

ウ インターネット上のヘイトスピーチ対策

大阪市条例及び沖縄県条例はインターネット上の差別的言動についても氏名公表の対象としている。また、大阪市条例及び東京都条例は、インターネット上のヘイトスピーチの拡散防止措置を定めており、川崎市条例は、拡散防止措置とともに、被害者支援を行うことを規定している。

愛知県条例第7条は、インターネット上の誹謗中傷等防止のための教育・啓発、被害者支援について規定している。愛知県はこのほか、部落差別、外国人等に関連した差別的な書き込みについて、閲覧可能なSNSや掲示板などを対象とするモニタリング事業を実施しており、特定個人を対象とした悪質な書き込みについては証拠画像を保存し、不特定多数を対象とした差別を助長する悪質で違法性の高い書き込みについては、名古屋法務局へ削除要請している。

5 憲法・条約及び解消法を実効化する条例の必要性

愛知県内では愛知県条例のほか、2018(平成30)年に「津島市人権が尊重されるまちづくり条例」、2023(令和5)年に「大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例」が制定され、大府市の条例では、出身・人種・国籍・言語等による差別等人権侵害行為の禁止が明記された。

しかし、その他の市町村には人種差別の解消にかかる条例がなく、解消法施行後の県内のヘイトスピーチ、ヘイトクライムの深刻な実情を踏まえると、愛知県及び県内の市町村においては、より一層実効的な取組が必要である。

さらに、衆議院法務委員会の解消法案にかかる附帯決議第4項では、「不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行う」とされていたが、2017(平成29)年6月の外国人住民調査報告書(法務省委託事業)により、外国人住民への深刻な差別的取扱いの実態が明らかになった。

したがって、愛知県及び愛知県内の市町村は、人種差別撤廃条約上の義務を具体化した条例を制定し、へイトスピーチのみならず差別的取扱いを含めた包括的な人種差別の撤廃政策をとるべきである。

解消法自体の不十分さについては、日本弁護士連合会も、2023(令和5)年4月14日に「人種等を理由とする差別的言動を禁止する法律の制定を求める意見書」 を採択して、差別的言動の適用対象を「人種、皮膚の色、被差別部落を含む世系、民族的若しくは種族的出身、国籍に基づく」ものに拡げたうえ、差別的言動を禁止し、専門機関が差別的言動に対する禁止命令や過料処分ができるようにすべきであると提言している。この点、日弁連は、「現時点では」刑事罰の導入は新法施行後の立法事実を踏まえて検討すべきとしているが、これはあくまで国法レベルへの提言であり、新法が、より強い制裁を持つ既存の条例の効果を妨げるものではあってはならないと明記している。

他方でヘイトスピーチを規制するにあたっては、表現の自由の不当な侵害とならぬように、濫用防止策を講ずることは憲法上の要請であり、具体的な対策を策定する際は、注意深い検討が必要となる。

第2 条例の具体的内容について

1 保護の対象

(1) 人種差別撤廃条約の「人種差別」の定義に倣うべきであること

人種差別撤廃条約は、「人種差別」の定義(第1条第1項)において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」と規定している。

人種差別の事由及び定義は、基本的に人種差別撤廃条約に倣うべきである。もっとも、人種差別撤廃条約には含まれる「優先」は、「排除」「制限」と裏腹の関係にあること、アファーマティブ・アクションが差別に当たらないことを明確にすべきこと、人種差別撤廃条約よりも後に制定された女性差別撤廃条約等には「優先」が記載されていないことから、本定義には含めなかった。

(2) 差別の事由に「国籍」を明記すべきこと

日本においては歴史的に、旧植民地出身者が1952(昭和27)年4月19日付民事局長通達により一律に外国籍者とされたうえで、日本国籍がないことを理由に社会保障から排除されるなど、民族差別の多くが国籍差別の形をとってきたため、国籍が差別事由にあたることを明記している 。

(3) 適法居住を要件とすべきでないこと

差別による被害は、日本への居住が適法か否かによって異ならない。よって、外国籍者の保護の要件として日本への居住の適法性を求めるべきではない。

(4) 世系について

世系(原文descent)について、人種差別撤廃委員会は2002(平成14)年の一般的勧告29において「カースト及びそれに類似する地位の世襲制度等」とし、日本の被差別部落が「世系」に含まれると解釈している。当会は、人種差別撤廃委員会の解釈に従い、「世系」に被差別部落を含むものとして、上記定義を提案する。

2 差別の禁止と差別的行為の定義

現在問題となっている差別的行為を実効的に抑止するためには、以下の4類型について差別禁止規定を置くべきである。規制権限の濫用防止の観点から、定義の明確性に留意して定めた。

(4)のイは、帰化した日本人や、朝鮮人のリスト等であり、ロは、一定の地名を同和地区であるとするリスト等である。(4)の情報摘示型は解消法にはない類型であるが、個人が有する特定の属性を本人の同意なく明らかにする行為(アウティング)であり、就職や結婚等における身元調査等を助長・誘発し、当該特定の属性を有する者を地域社会から排除し、差別的意識を助長又は誘発するものであるから禁止されるべきである。たとえ、本人が人種等の属性を明らかにしていたとしても、いつ、誰に、どのように伝えるかは本人が決めるべきことであるから、アウティングは、プライバシー権のうち個人が自身の情報をコントロールする権利を侵害する行為である。ただし、何ら差別的意味合いを持つことなく、他人の民族的ルーツや人種的ルーツが話題に出ることは日常的にあり得るので、当事者の意向を失念して当該情報を摘示した場合などまでも禁止の対象とすることは表現行為に対する過度に広範な規制となる。それゆえ、「差別の意識をあおり又は誘発することを目的とする」ものに限定した。

3 差別的行為の抑止策について

(1) 概要

差別的行為の抑止策として、上記4類型の差別的行為が行われた場合、首長が、再び差別的行為を行ってはならないとする勧告を行うことができるようにすべきである(①)。そして、①の勧告を受けた者が、当該勧告に従わず、勧告の対象となった差別的行為又は当該差別的行為に類する行為を行い、かつ、さらにそれらの差別的行為を繰り返すおそれがあるときは、相当の期間を定め、当該差別的行為を行わないよう命令をすることができるようにすべきである(②)。その上で、命令を受けた者がその命令に違反して特に悪質な差別的言動を行った場合には、刑事罰(50万円以下の罰金刑)を科すべきである(③)。

この点、川崎市条例は、最初の差別的言動に係る国又は地域と、同一の国又は地域の出身であることを理由とする差別的言動を繰り返した場合にのみ、命令、刑事告発へと進めることとしているが、同一の主体が、国籍や民族の異なる種々の集団を対象として、ヘイトスピーチを繰り返している実態が存在することから、「人種等を理由とする差別」が繰り返される場合には、国や地域の同一性まで認められなくとも、規制の段階を進めることができるようにすべきである。

もっとも、このような段階的規制及び間接罰方式を採用する趣旨は、行為者に、どのような行為が違反行為となるかについて教育機会を与えて予測可能性を高めることに加え、それでもなお差別的行為を繰り返す者は、行政処分や刑事罰による非難に値すると考えられるからである。この趣旨を踏まえると、段階的規制の対象となる行為の種類については、最初の差別的行為と同種ないしそれに類するものであることを要件とすべきである。

すなわち、4種類の差別的行為のうち、原則的には、同種の行為が繰り返される場合に、命令、刑事告発へと進めることになるが、特定人に対する差別的言動と不特定人に対する差別的言動(攻撃型)については、後の行為が、先の行為に類するものと認められる場合もあり得る。

また、①の勧告及び②の命令、③刑事告発の各段階で、人種差別の撤廃に関する専門家からなる審議会による審査を事前に受ける仕組みを設けるべきである。

なお、差別的行為の認定にあたっては、判断の公正を担保すべく、原則として、差別的行為をしたとの疑いをかけられている者に反論・反証の機会が与えられる必要がある。

さらに、市民に注意喚起を促すため、勧告、命令の各措置が取られる場合及び命令違反の行為が行われた場合には、差別的行為の概要等を公表することとし、命令を受け、あるいは命令に違反した者については、その氏名または名称を公表することができるようにすべきである。

これらの抑止策を実施するか否かの調査は、住民等(地方公共団体の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学する者で法人も含む)の申出、または職権で開始されるものとする。

(2) 刑事罰について

ア 求める施策の内容

川崎市条例は、「市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布する」態様で行われる、解消法の差別的言動について、禁止規定を定めている 。

そして、その違反行為については、市長による①同一理由差別的言動(最初の差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身であることを理由とする差別的言動)を6か月間行わないように求める勧告(違反行為1回目)、②同一理由差別的言動を6か月間行わないように命じる命令(違反行為2回目)、③命令違反(違反行為3回目)に対する罰則(50万円以下の罰金)及び公表の措置が定められ、勧告、命令、公表の各措置について、原則的に審議会の意見聴取が必要とされる仕組みとされている。勧告、命令、公表を行うかについては、市長の裁量が認められている。

愛知県では、ヘイトクライムが相次ぐなど深刻な被害実態が存在することから、より実効的なヘイトスピーチ対策として刑事規制を用いる必要がある。 ただし、刑事規制が濫用されないように、刑事罰はヘイトスピーチの中でも極めて悪質なものに限定して対象とし、対象を明確化した上で、刑事規制に至るまでの段階がある川崎市条例のような規制方法を採用すべきである。

具体的な限定方法としては、首長の命令に違反して、①「市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布する」態様で行われる、②特定人に対する差別的言動及び③の不特定人に対する差別的言動(攻撃型)について、50万円以下の罰金刑を科すという方法が検討されるべきである。

イ 表現の自由との関係について

(ア)違憲審査基準

表現内容に着目して表現の自由を制限することの合憲性審査について、判例は、利益衡量論を採用してきた。そして、条例ヘイトスピーチを行った者の氏名公表等の措置の合憲性が認められた大阪市条例にかかる住民訴訟(最判2022(令和4)年2月15日民集76巻2号190頁。以下「大阪市条例裁判」という。)でも、最高裁判所は、「本件各規定による表現の自由に対する制限が上記限度のものとして是認されるかどうかは、本件各規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である。」と判示し、ヘイトスピーチ規制に関して比較衡量論を採用した。

(イ)ヘイトスピーチ規制の保護法益

ヘイトスピーチ規制が憲法第21条第1項に違反するか否かについて検討する際には、利益衡量の要素として「目的のために制限が必要とされる程度」を考慮する必要があるため、ヘイトスピーチ規制の目的について検討する。

この点、脅迫型(例:○○人を殺せ)、侮辱型(例:ゴキブリ○○人)、排除扇動型(例:○○人は日本から出て行け)、情報摘示型(例:被差別部落出身者のリスト)のいずれのヘイトスピーチにおいても、対象者の「私生活の平穏」が侵害されるため、「私生活の平穏」はヘイトスピーチ規制に共通の保護法益と捉えることができる 。

私生活の平穏は、憲法第13条の人格権に由来するものであり、その他の法令においても、刑事罰による保護に値する重要な利益と捉えられている。例えば、ストーカー規制法の保護法益について、通説は、「個人の身体、自由及び名誉」と「生活の安全と平穏」の両者と解している。川崎市条例も、ヘイトスピーチにかかる罰則の保護法益について、「居住する地域において平穏に生活する権利」ととらえている。このように「私生活の平穏」を保護法益として刑事罰を科すことは一般的に認められている。

(ウ)刑事規制が憲法第21条第1項に違反しないこと

後記の大阪市条例裁判の判示からも明らかなとおり、ヘイトスピーチの被害は甚大であり、制限が必要とされる程度は極めて高いといえる。特に、本意見書が提案する刑事罰の対象となるヘイトスピーチは、より私生活の平穏が侵害される程度が高い類型であって、制限の必要性は高い。

いうまでもなく表現の自由は重要な基本的人権であるが、本意見書では刑事罰が科される行為を、場所及び手段により相当程度限定し、過激で悪質性の高いものに限っており、規制の対象をヘイトスピーチの抑止のための必要最小限の範囲に限定している。

また、対象となるヘイトスピーチに対して直ちに刑事罰を科すのではなく、勧告、命令を経た上で、命令に違反した場合に初めて刑事罰が科される段階的方式となっており、その都度審議会への諮問を義務付けることによって恣意的な運用を防ぐ仕組みになっている。このような段階的規制については、広島市暴走族追放条例が憲法第21条第1項に違反するか否かが争われた裁判(最判2007(平成19)年9月18日刑集61巻6号601頁)で、「規制に係る集会であっても、これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく、市長による中止命令等の対象とするにとどめ、この命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること」を、利益衡量の要素とした上で合憲の判断が下されたことも参考になる。

以上の通り、悪質性の高いヘイトスピーチの抑止という規制目的は合理的かつ正当であり、制限される表現活動の内容及び性質は、悪質性の高いものに限られる上、その制限の態様及び程度においても、事後的かつ段階的な規制となっていることから、表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまり、憲法第21条第1項に違反するものではない。また、刑事罰の対象となるヘイトスピーチを定義する際に様々な限定をかけることで構成要件を明確化している。

(3) 氏名等の公表について

ア 求める施策の内容

差別的行為が認定された場合には、当該差別的行為の概要、当該行為が差別的行為に該当する理由及び首長の措置の内容を公表すべきである。

そして、差別的行為を繰り返し、命令の措置を受けた者及び命令に違反した者については、その都度、氏名または名称を公表するべきである。ただし、氏名又は名称の公表によって、被害の拡大が見込まれる等、公表することが相当でない場合には、例外的に非公表とできるようにすべきである。

イ 氏名公表の合憲性

大阪市条例は、市長は、あらかじめ審議会の意見を聴取した上で、条例ヘイトスピーチに該当する表現活動について、条例ヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及び拡散防止措置の内容並びに行為者の氏名又は名称を公表するものと規定している。

この措置の合憲性が争われた大阪市条例裁判の最高裁判決は、「条例ヘイトスピーチに該当する表現活動のうち、特定の個人を対象とする表現活動のように民事上又は刑事上の責任が発生し得るものについて、これを抑止する必要性が高いことはもとより、民族全体等の不特定かつ多数の人々を対象とする表現活動のように、直ちに上記責任が発生するとはいえないものについても、人種又は民族に係る特定の属性を理由として特定人等を社会から排除すること等の不当な目的をもって公然と行われるものであって、その内容又は態様において、殊更に当該人種若しくは民族に属する者に対する差別の意識、憎悪等を誘発し若しくは助長するようなものであるか、又はその者の生命、身体等に危害を加えるといった犯罪行為を扇動するようなものであるといえるから、これを抑止する必要性が高い」として規制目的の合理性を認めた上、氏名公表は事後的な規制であることや、条例ヘイトスピーチの定義は不明確なものではなく、過度に広汎な規制であるともいえないとして、大阪市条例による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまると判示し、当該規定の合憲性を認めている。

上記最高裁判例からも、条例によって、ヘイトスピーチを2回以上行って命令を受けた者等について、氏名及び名称を公表することを規定することは憲法第21条第1項に違反しないと考えられる。

(4) インターネット上のヘイトスピーチについて

ア 求める施策の内容

本意見書第1の差別的行為のうち、2(2)~(4)に該当するインターネット上のヘイトスピーチに対しては、拡散防止措置、すなわち、地方公共団体からプラットフォーム事業者等に対し投稿の削除要請をできるようにすべきである。また、インターネット上のヘイトスピーチの状況を把握して有効な対策を講じるため、公開の掲示板やSNSに対するインターネットモニタリングを実施するべきである。

イ 拡散防止措置等の必要性及び許容性

愛知県のインターネットモニタリング事業により多数の差別的な書き込みが確認されているところ、インターネット上のヘイトスピーチには、高度の流通性や拡散性、発信及びアクセスの容易性、情報の半永続性(残存性・削除困難性)等の特性があり、閲覧者の差別感情を増強させ、閲覧者がヘイトクライムを犯す契機となる等、特定の属性を有する集団に属する各個人の私生活の平穏を脅かしている現状がある。

また、自己の権利を侵害されたとする者は情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)による発信者情報の開示請求が可能であるが、集団に向けられたヘイトスピーチは対象外であるから、別途条例により対策を講ずる必要がある。

この点、解消法の附帯決議は、「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること」について「特段の配慮」を求めており、地方公共団体がインターネット上のヘイトスピーチについて対策を講ずることは、解消法の要請でもある。

上記拡散防止措置やインターネットモニタリングは、いずれも表現活動が行われた後に行われるものである上、拡散防止措置は、プロバイダ等が要請に応じなかった場合に制裁を課すものではないから、表現の自由の制約として許容されるものである。

(5) 公の施設の利用制限について

ア 求める施策の内容

公の施設において、本意見書第1の差別的行為のうち2(2)及び(3)の差別的言動を公然と行うおそれが、①客観的事実に照らして、②具体的に、③明らかな場合には、利用を制限できるように定めるべきである。

利用制限の態様としては、表現の自由の重要性に鑑み、使用不許可処分のみならず、条件付使用許可等、規制目的との関係で制限が必要最小限となるようにすべきである。

また、規制権限の濫用防止のため、利用制限の判断に際しては、審議会への意見聴取や申請者に事前に反論の機会を与える手続的保障を要件とすべきである。

これらについて、内部基準(ガイドライン)ではなく、条例に明確な規定を置くことが望ましい。

イ 公の施設の利用制限の必要性

人種差別撤廃条約第2条第1項(b)は、地方政府を含む締約国は、人種差別の後援、援護、支持をしないことを、同項(d)は、いかなる個人・集団・団体による人種差別も禁止し、終了させることを求めているから、地方公共団体は、公の施設をヘイトスピーチという人種差別行為の場として使用させるべきではない。

ウ 公の施設の利用制限のあり方の検討―迷惑要件を課すべきでないこと

地方自治法第244条第2項は「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と定めているため、どのような場合に「正当な理由」が認められるかが問題となる。

この点、ヘイトスピーチ対策としての公の施設の利用制限の基準については、市民会館の利用制限について争われた泉佐野市民会館事件の最高裁判決(最判1995(平成7)年3月7日民集49巻3号687頁)に基づき、施設利用によって、生命、身体又は財産が侵害される事態が生じる場合でなければ、利用制限はできないという「迷惑要件」を課すべきであるとの指摘がある。

しかし、上記最高裁判決は、申請団体の施設利用が敵対的聴衆による秩序紊乱を招く場合に関するものであり、ヘイトスピーチが、被害者の人格権に由来する私生活上の平穏を侵害することや、社会にもたらす害悪に鑑みると、ヘイトスピーチ対策にそのままあてはめることは妥当ではない 。

愛知県条例に基づき定められた「公の施設に関する指針」でも、公の施設の不許可基準の中に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるとき」を明記することとされたが、迷惑要件は課されていない。

このように、ヘイトスピーチが公然と行われるおそれが、①客観的事実に照らして、②具体的に、③明らかな場合には、侵害が明らかで差し迫っているといえるので、公の施設の利用制限は許されるというべきである。

(6) 専門家による審議会の設置について

人種差別の解消の措置に専門家の知見を積極的に反映させ、行政による恣意的・濫用的な人権制約を防止するため、人種差別の撤廃に関し専門的知見を有する専門家によって構成される審議会を設置し、その意見を差別的行為の抑止策に反映させるべきである。具体的には、首長による差別的行為の認定、勧告、命令、刑事告発、公表、公の施設の利用制限の実施については、審議会による調査審議を行わせ、原則として、その意見をあらかじめ聴いた上で行うものとすべきである。

以 上