愛知県弁護士会トップページ>

愛知県弁護士会とは

>

ライブラリー >

再審法改正シンポジウム

「再審無罪から法改正の幕開けへ~袴田事件から再審法改正を考える」

再審法改正シンポジウム

「再審無罪から法改正の幕開けへ~袴田事件から再審法改正を考える」

会報「SOPHIA」令和6年9月号より

再審法改正実現本部 本部長代行 後 藤 昌 弘

かねてより日弁連は再審法制改正に向けて運動を展開しており、その一環として9月22日に標記のシンポジウムが開催された。

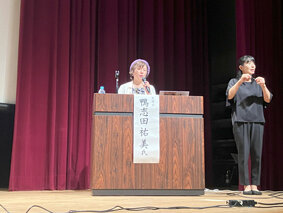

今回は袴田事件の再審開始決定に関わられた村山浩昭弁護士(東京)と、大崎事件の弁護団事務局長である鴨志田祐美弁護士(京都)をお招きし、各氏の講演の後にパネルディスカッションを行った。

【袴田ひで子氏のビデオメッセージ】

冒頭袴田氏の姉のひで子氏のビデオメッセージが流された。「巌は48年間拘置所に死刑囚として収監されていました。この事実を今後に向けて何とか生かして頂きたい」とのメッセージは、我々法曹関係者に重く響く。

【村山弁護士の講演】

村山弁護士は袴田事件の概要を説明された上で、再審法制の問題点を分かりやすく語られた。

村山弁護士は、1980年代に免田・財田川・松山・島田の4つの死刑事件が次々と再審無罪となったが、法改正には至らなかったため逆に「再審冬の時代」を迎えることとなったこと、諸外国でも再審法制の改革が進められている中で、我が国の旧態依然とした再審法制が維持されていること等の問題を鋭く指摘された。

【鴨志田弁護士の講演】

大崎事件は事故による死亡の可能性があるにもかかわらず殺人事件として有罪が確定し、第1次再審請求が鹿児島地裁で認められたが高裁で取り消されて上告が棄却され、第2次再審請求は全て棄却、第3次再審請求で鹿児島地裁が再度再審開始決定を下して高裁もこれを維持したが検察官の特別抗告を受けた最高裁が原決定・原々決定を取り消して再審請求を棄却したという希有な経緯を辿った事件である(現在第4次再審請求中)。事件発生から45年、第1次再審請求から22年経っている。

第2次再審請求審では証拠開示がゼロであったが、第2次即時抗告審では213点の証拠が開示され、第3次再審請求審ではネガフィルム18本が初めて開示されたという。第2次再審請求審で検察官は、「証拠は全て開示済み、それ以上は存在しない見込み」と説明していたが、第2次即時抗告審で裁判所が書面による開示勧告をした結果、213点の証拠を開示したそうである。更に第3次再審請求審では、当初無いとしていたネガフィルムが「警察の写真室の釣り棚にあった」として提出されたそうである。証拠開示について法務省がいかに頑なな姿勢であるか実感できる話である。

また鴨志田弁護士は、鹿児島県警が内部資料で、未送致書類であっても不要な書類は適宜廃棄するように通達していた事実についても言及された。捜査資料は国民の財産であると言うべきものであり、組織維持のために隠蔽を指示するなど言語道断である。

【パネルディスカッション】

メモを取れなかったため不正確なところがあることをお詫びしつつ紹介させて頂く。

【審理に関するルールが無いことの問題】

目から鱗であったのは、再審法制において、手続的な規定が全く無い問題の指摘であった。裁判官は、審理について規定があれば当然これを遵守するが、規定も無い、事件数も少なく審理の進め方についてのスタンダードも無い、全てが裁判官の裁量に委ねられている。そのため証拠開示について検察官に要請する人もいればしない人もいる、記録を検討している間に転勤となれば引き継ぎも無い。特に世間の注目を浴びている事件であれば、それなりのプレッシャーもある。そのため、なかなか手を出しにくいという。

【審理における裁判官の負担】

再審請求は単独事件を抱えながらの作業である。3人の裁判官は全員で記録に目を通し、随時合議をすることになるが、記録は膨大である。主任となる陪席判事は記録を読んで叩き台を作り、他の2名が疑問点などをぶつけて行くのだが、司法修習生のいない時間帯を見繕っての合議には相当な時間がかかる。また主任が異動すれば審理は更に1年間延びるし、審理が大詰めとなれば陪席の異動を伸ばしてもらう場合もあるという。こうしたことから、審理すると腹を決めるには相当な覚悟がいるようである。逆説的に言えば、審理の進め方が定められていないため、放置しても問題にはならないとの一面もあるようである。

【証拠開示について】

証拠開示については、裁判官が勧告すれば応じる検察官が多いが、裁判所も弁護側の請求に無条件に応じるわけではなく、やはり証拠開示についての理由と必要を明示することが大切とのことである。この点弁護側と裁判官の認識にズレがあることもあり、裁判所に真摯に勧告させるためには、裁判官に「見たい」と思わせないといけないようである。

【検察官の不服申立ての弊害】

この点は両弁護士が熱く語られた。再審請求審の審理では科学実験の結果が争点となることもあるが、請求審で実験をし、抗告審でも再度実験をするとなれば、大変な時間がかかる。袴田事件で言えば、このため9年間を要したという。それがえん罪被害者の救済に途方もない時間がかかる結果になっている。そもそも再審開始決定は再度審理しなおすだけのことであり、両弁護士とも、検察官の不服申立てについては制限する必要があると力説されていた。

【裁判官の職業倫理】

最後に村山弁護士は、裁判官に大変な負担を強いる再審請求に取り組んだ理由として、「裁判官の職業倫理である」と言われた。再審請求審において、審理に関するルールの無いことの問題点を指摘され、審理に関する法律の定めを作る必要性を指摘されていながらのこの発言は、再審の審理に携わる現役裁判官への先輩としての強い呼びかけであったと思うし、また職業倫理に委ねるだけでは動いていかない現状に対する強い思いが感じられた。