愛知県弁護士会トップページ>

愛知県弁護士会とは

>

ライブラリー >

【連載企画】気候危機は待ったなし!

第4回 再生可能エネルギーは主役になりうるか

【連載企画】気候危機は待ったなし!

第4回 再生可能エネルギーは主役になりうるか

公害対策・環境保全委員会

1 はじめに連載第4回は、連載の最後として、温暖化対策の切り札といえる再生可能エネルギー(以下「再エネ」)に関する問題を取り上げます。

連載第1回で詳しくご紹介したように、地球温暖化が進展していることはもはや科学的に疑いない状況となっており、パリ協定によって産業革命前に比べて地球の平均気温を1.5℃以内に抑えなくてはならないという1.5℃目標が定められました。そのためには、これまでの化石燃料を大量に使用していた社会から、化石燃料を使用しない、太陽光や風力等といった再エネが主役になる社会が求められています。

このような世界の動きを受けて、日本でも、2020年10月に当時の菅首相が、2050年にカー

ボンニュートラルを目指すことを宣言し、2021年10月22日に閣議決定された地球温暖化対策計画において、カーボンニュートラル宣言の実現のため、2030年度に温室効果ガスを2013年比で46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていく、ということが定められました。

同時に定められた第6次エネルギー基本計画では、2030年に向けた政策対応のポイントとして、「再エネの主力電源化を徹底し、再エネに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す」とされています。そして、2030年の電源構成として、再エネ(太陽光・風力・地熱・水力・バイオマス)の割合を36~38%にすることを目指すとし、再エネの研究開発の成果の活用・実装が進んだ場合には38%以上の高みを目指す、とされています。これは、2019年時点の再エネの割合が18%であったことからすれば、約10年間で割合を倍増させることを意味します。

このように、気候変動に対応するための再エネの最大限の導入拡大ということは、気候危機を受けた世界全体の取組と同調していくために、日本としても全力でそこへ向かっていかなければならない目標となっている、ということがいえます。

そして、伝統的に資源に乏しくエネルギー自給率が低かった日本にとって、国産のエネルギーである再エネの割合が増大していくことは、化石燃料の輸入にかかる費用が削減されていくことも意味し、エネルギー安全保障の観点からしても、望ましい方向であると考えられます。

究極的には、国内で必要なエネルギーの全てを再エネで賄う(再エネ100%)ことが、脱炭素社会実現のためにも望ましく、日本の経済にとっても大きなメリットがあると考えられます。

では、そのように、日本において再エネ100%を目指していくことに現実性はあるのでしょうか?

以下では、再エネの導入拡大に関してよく取り上げられる疑問について述べていきたいと思います。

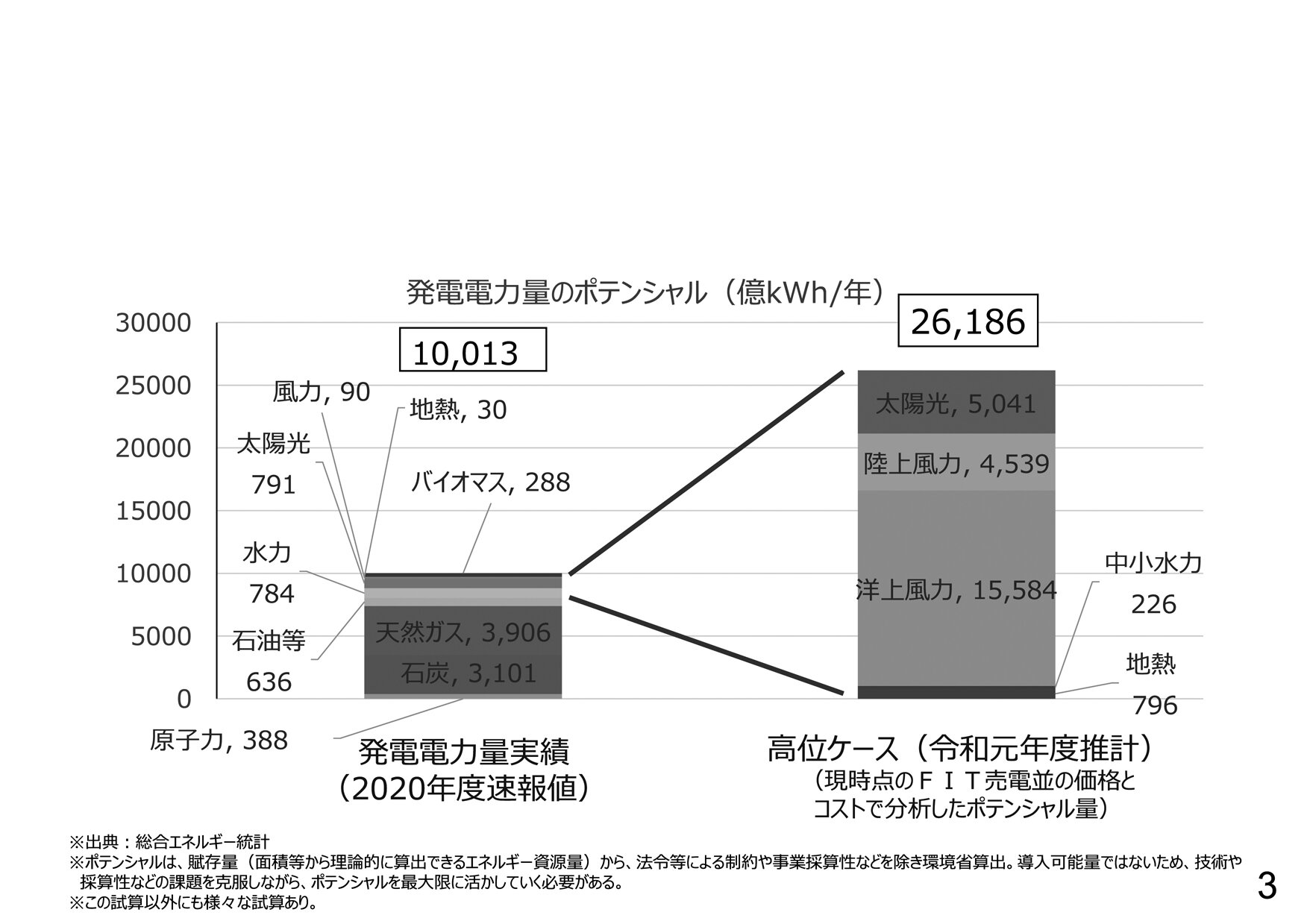

⑴ そもそも、日本に再エネ100%のポテンシャルはあるのか?

そもそも、日本において、再エネ100%を実現できる可能性はあるのでしょうか?この点については、環境省が2022年4月に「我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル」を公表しています。

それによれば、日本には電力供給量の最大2倍の再エネポテンシャルが存在するとされています(下図)。

この環境省の数値は、送電線敷設や道路整備等に係るコストデータ及び売電による収益データを分析に加え、経済的観点から導入可能性が低いと認められるエリアを除いた、実現性の高いものです。

この環境省の数値は、送電線敷設や道路整備等に係るコストデータ及び売電による収益データを分析に加え、経済的観点から導入可能性が低いと認められるエリアを除いた、実現性の高いものです。

このように、日本が再エネ100%を目指す上で、ポテンシャルの量的には問題がないといえます。

また、再エネは不安定な電源であり、再エネだけで100%を賄うことはできない、という意見を聞くこともありますが、妥当ではありません。再エネには太陽光や風力のような変動性のある電源もありますが、水力や地熱、バイオマス等の変動の少ない電源もあり、複数の電源を組み合わせることで、システム全体の柔軟性を高めることができます。

実際に、これらの再エネと蓄電池を組み合わせることによって、早期に再エネ100%を目指している国もあります。例えば、米国は2035年に電力のゼロエミッション(2030年に80%ゼロエミッション)、ドイツは2030年に電力消費量の80%以上を再エネ、2035年に100%再エネとすることを決めています。

日本に関しても、2023年3月1日に米エネルギー省の研究機関であるローレンス・バークレー国立研究所が公表した、日本の電力の脱炭素化に関する研究結果でも示されています(白石賢司ほか「2035年日本レポート 電力脱炭素化に向けた戦略」)。この研究は、太陽光発電や風力発電の活用、蓄電池のコスト低下等によって、現在、総発電量の2割程度のクリーン・エネルギーを2035年までに9割に引き上げることが経済合理的であることを示しています(但し、ここでいうクリーン・エネルギーには原発も含まれています)そこでは、LNG火力発電所の新設や石炭火力発電所の稼働を想定しなくても、電力システムの信頼性が保たれ、電気代の上昇もないことが明らかになっています。

以上のように、日本において再エネ100%を目指していくためのポテンシャルは十分にあり、再エネの導入拡大に全力を挙げていく方が、経済的にも合理的であるといえます。

次に、再エネが増えることによって電気代が高くなるのではないか、という意見を聞くことがあると思いますが、これについても妥当とはいえません。

前述した、ローレンス・バークレー研究所の研究報告によれば、2035年までにクリーン・エネルギーの割合を9割に引き上げることで、電力コストを約6%削減できる、すなわち、電力にかかるコストはむしろ低下するとしています。さらに、化石燃料の輸入費用を2020年比で85%減少させることができるとされており、日本の年間の化石燃料輸入費用が変動はあるものの約20兆円(2022年はロシアのウクライナ侵攻による価格高騰によりなんと33兆円超に高騰)であることを踏まえれば、再エネ拡大→電気代上昇という単純な構図になるものではありません。

同様の報告として、「レポート2030:グリーン・リカバリーと2050年カーボン・ニュートラルを実現する2030年までのロードマップ」(未来のためのエネルギー転換研究グループ2021)があり、この報告においても、省エネと再エネの導入拡大により、電力コストを低減できることが示されています。

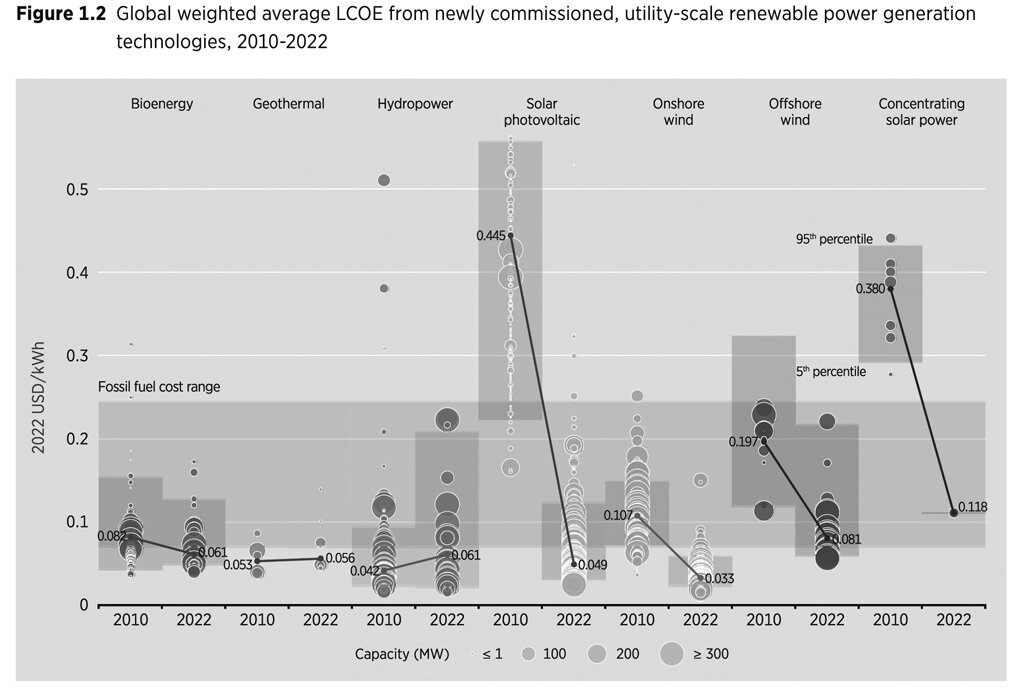

これらの報告が、再エネの導入拡大によって電力コストが低減していくことを示している背景には、近年、世界において再エネの発電コストが劇的に低下していることがあります(下図参照。IRENA「RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2022」36頁)。

現状では、世界の多くの地域では再エネ(太陽光・風力)が最もコストの安い発電技術になっています。

現状では、世界の多くの地域では再エネ(太陽光・風力)が最もコストの安い発電技術になっています。

続いて、日本には再エネを増やす適地が乏しい、これ以上増やすためには自然破壊が避けられないのではないか、という意見も聞かれることがあります。

この問題については、自然破壊につながるようなメガソーラーは増やすべきではなく、適切なゾーニングが重要と考えられます。

これまで、土地利用の条例や環境アセスメント等の規制が整備されないままメガソーラーの設置が進んでしまったため、トラブルにつながったケースもあります。それはこれまでの制度設計に問題があったため、2021年に改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)では、自治体が再エネ施設に適した土地を「促進区域」として設定すること(「ポジティブ・ゾーニング」と呼ばれます)が、努力義務とされました。

このように、自然破壊につながるような再エネ導入は否定される一方で、建物の屋根上にはまだまだ多くのポテンシャルがあるといわれます。

屋根上太陽光パネルが取り付けられている建物は、日本ではまだ10%以下(東京では約4%)です。このような現状を受けて、東京都において新築建物に太陽光パネルの設置等を義務付ける条例が2022年末に成立したことは記憶に新しいところです。2023年3月には川崎市でも同様の条例が成立するなど、今後、同様の動きが続いていくことが期待されます。

屋根上への設置に関連して、次世代の太陽電池として期待されている、ペロブスカイト型太陽電池(既存の太陽電池よりも軽量で、シリコン系太陽電池では困難なところにも設置できる)があり、これは、日本の大学で開発され、現在多くの日本企業が製品開発を進めています。この太陽電池が実用化されれば、ビルの外壁等、より多くの場所に設置可能となることが想定されますから、よりポテンシャルは大きくなるかもしれません。

また、耕作放棄地や荒廃農地を利用した太陽光発電、農地と太陽光発電を組み合わせたソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は、環境への影響が少なく、農地及び耕作放棄地の場合は、耕作可能な農地が維持され、売電収入によって農村地域の振興等につながるとして、大きく期待されています。

ただ、ソーラーシェアリングに関しては、農地転用許可や収量制限(農作物の収量が80%以下にならないこと)等の規制があり、農林水産省はソーラーシェアリングを推進するとしているものの、最終的に決定するのは地域の農業委員会であることから、ソーラーシェアリング導入に対する姿勢に関しては地域によって大きな差があります。

耕作放棄地等の問題は、過疎化が進む地域等においては、重要な課題となっていますが、再エネの導入によって地域における必要な電力量を賄うとともに、耕作放棄地問題の解決にもつながるとすれば、地域に大きな利益をもたらすと考えられます。この点の規制改革も重要です。

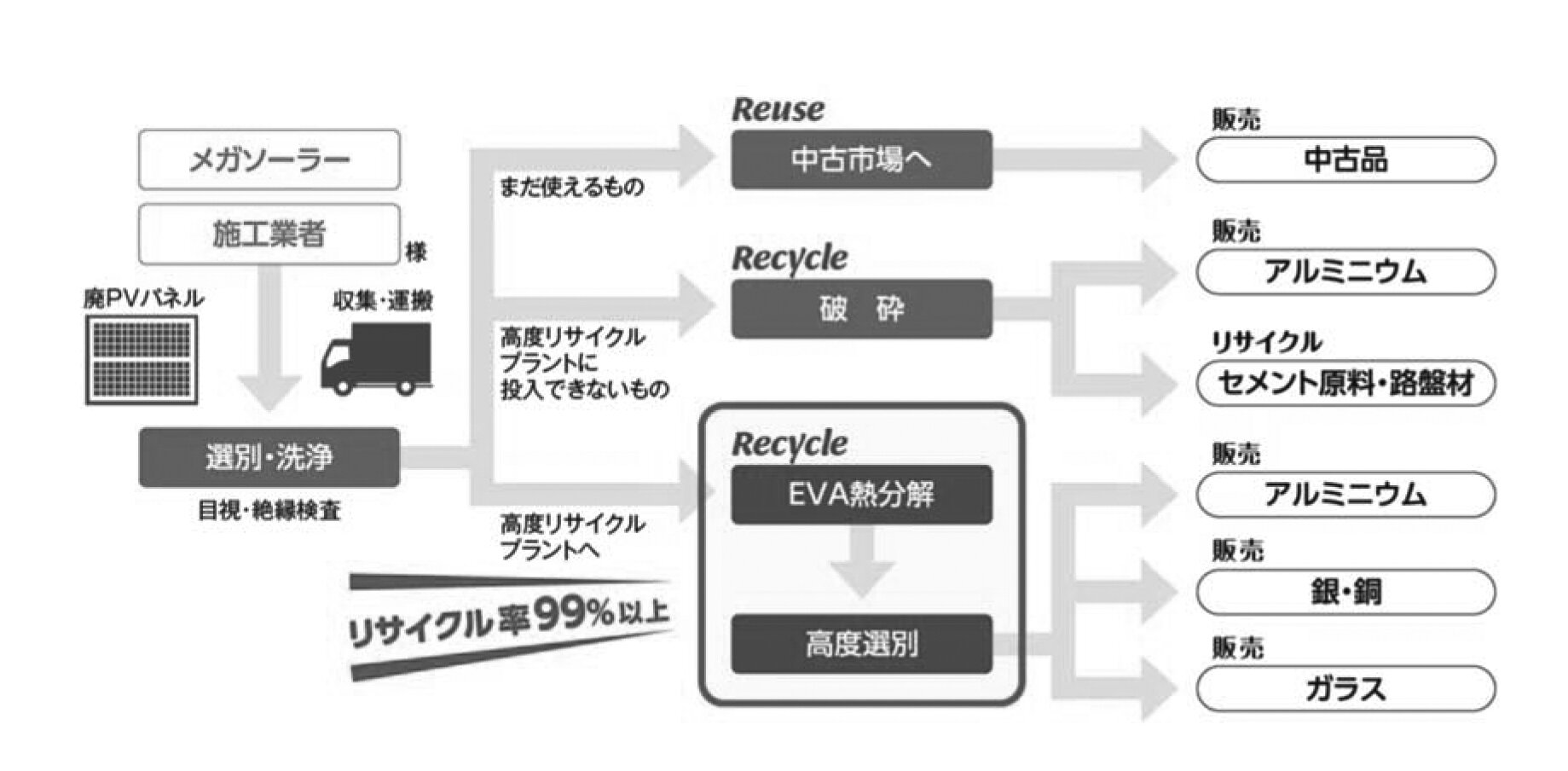

続いて、太陽光パネルがごみになるではないか、という意見についても考えてみたいと思います。

太陽光パネルの寿命は、効率は1~2割低下するものの、30年使った後でも使用は十分に可能であるといわれます。国内外でリサイクル・リユース市場が構築されており、中古自動車のように中古太陽光パネルが輸出もされています。

パネルの主成分は、ガラス、アルミニウム、プラスチックで、それらはリサイクルが可能です。日本の九州のリサイクルメーカーである新菱は、99%リサイクル可能な技術を開発しています(下図参照。新菱HP)。

4 おわりに

4 おわりに

再エネの導入拡大は、これまでエネルギーを輸入に頼ってきた日本にとって、大きなチャンスとなる可能性があります。脱炭素社会の実現のためにも、いっそうの再エネ導入拡大が加速することを期待したいと思います。(参考文献:「今こそ知りたいエネルギー・温暖化政策Q&A(2023年版)」原子力市民委員会)

本連載は今回で最後となります。お読みいただきありがとうございました。